御由緒

七社神社は 令和元年 御遷座百五十年を迎えました

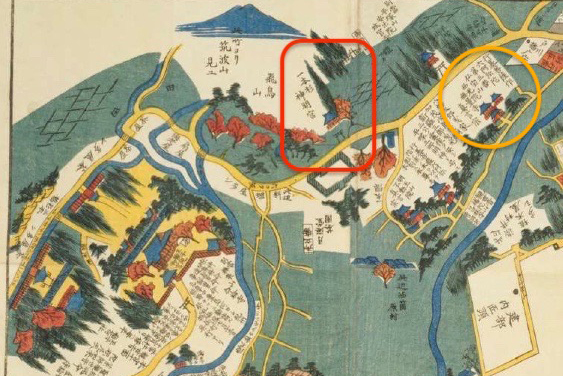

嘉永2-文久2(1849-1862)刊〔江戸切絵図〕巣鴨絵図に描かれた一本杉神明宮

嘉永2-文久2(1849-1862)刊〔江戸切絵図〕巣鴨絵図に描かれた一本杉神明宮

七社神社は往昔の御創建ながら、寛政五年(一七九三)の火災により古文書、古記録等を焼失しましたが、翌年九月秋分の日に御社殿は再建され、故にこの日を神社の大祭日と定め、現在も賑やかなお祭りが執り行われています。

当時は仏宝山無量寺の境内に祀られておりましたが、明治元年に神仏分離が行われ、翌二年(一八六九)に一本杉神明宮の現社地に遷座され、西ヶ原村の総鎮守として奉祀されるに至りました。

-

旧一本杉神明宮玉垣

旧一本杉神明宮玉垣

-

澁澤栄一翁揮毫社額

澁澤栄一翁揮毫社額

-

吊り灯籠

吊り灯籠

-

国旗掲揚

国旗掲揚

そして令和元年(二〇一九)には現在地に遷座して百五十年の節目を迎えました。

後世に残る事業として御遷座百五十年記念事業を実施し、氏子崇敬者の皆様の御奉賛により、お陰を持ちまして、旧一本杉神明宮玉垣修繕・澁澤栄一翁揮毫社額修繕・御遷座百年奉納吊り灯籠修繕・国旗掲揚塔新設・神社調度品を新調することが出来ました。

御理解・御奉賛賜り御芳志洵に忝なく厚く御礼申し上げます。令和元年9月7日には盛大に奉祝祭を奉仕し神楽殿では石見神楽を奉演出来ましたことは誠に御同慶の至りに存じます。

貴家御一統様の上に彌々御神護あらたかにて御生業の隆昌・御平安を御祈念申し上げます。

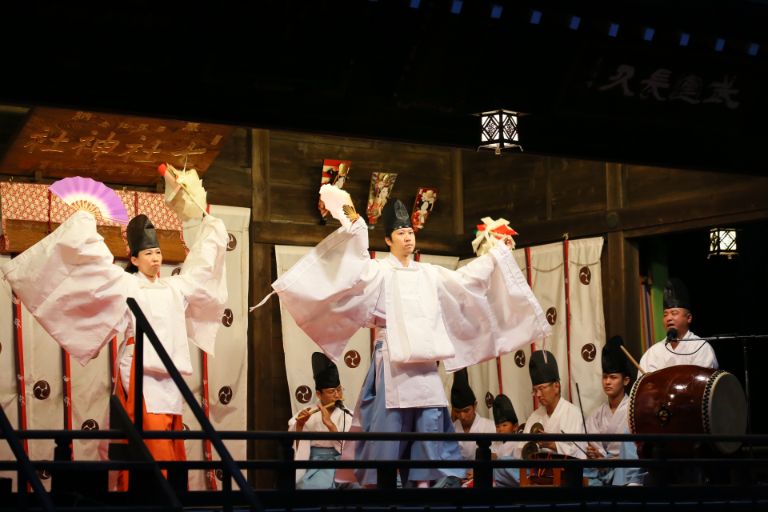

石見神楽

島根県西部石見地方において代表的な郷土芸能で、古事記、日本書記等の日本神話や物語を題材にした儀式神楽です。

衣装は金糸銀糸を用いた絢爛な刺繍をほどこし、石州和紙の張子の神楽面を着け、幣・扇・刀等といった採物を手にし、口上を交えながら舞います。奏楽は大太鼓、小太鼓、手拍子(鉦)、横笛で構成され、中でも八調子と称される舞は、テンポが速くダイナミックな神楽です。本来は、神への感謝をあらわす神事として神社において夜明けまで奉納されておりました。

instagram

instagram