御祈願

七五三詣

七歳・五歳・三歳のお子さんたちの

健やかな成長に感謝しこれからの幸せを御祈願(祈祷)します

令和6年(2024年)の七五三詣(※今後、対応状況が変わる場合もございます)

※下記予約不要日も、当日の混雑を避けるため事前にご予約頂ければ幸に存じます。

※10月・11月以外でも七五三のお参りをお承り致します。

11月2日(土)、3日(日)、4日(月・休)、9日(土)、10日(日)、16日(土)、17日(日)はご予約無しでもご祈願をお承り致しますが、状況によっては当日お待ち頂く場合がございますので、お参りの日にちが決まりましたら事前にご連絡下さい。

電話:03-3910-1641

受付時間は午前9時より午後4時30分迄です。なお受付時間外にご祈願を希望される方はお電話にてお知らせ下さい。また予約不要日以外のお日にちにご参拝される方はご予約をお願い致します。(10月・11月以外でも七五三のご予約を承っております)

※本年は10月19日(日)から12月1日(日)までの土日祝日は合同でのご祈願となりますのでご了承下さい。

七五三カレンダー 令和6年(2024年)10月・11月

[ 七五三カレンダー 令和6年 ]

※「予約不要日」以外は必ずご予約をお願い致します。

七五三とは

七五三詣とは、成長の節目に、吉数の奇数歳にお子様の成長を祝う行事です。

| 三歳の男女 | 髪置(かみおき) 剃っていた髪を伸ばしはじめる儀式 |

|---|---|

| 五歳の男子 | 袴着(はかまぎ) 初めて袴をつける儀式 |

| 七歳の女子 | 紐解(ひもとき) 子供用の着物から大人の着物に替える儀式 |

子供の成長を氏神様に感謝し、健やかな成長をお祈りする行事です。古くは数え年(満年齢に誕生日前は2歳、誕生日後は1歳を加えた年齢)で祝い、旧暦の11月15日に行われていました。 氏神様に誕生を奉告した初宮参りより、無事に成長した姿を神様に見て頂き、さらに健やかに成長出来るよう神様にお祈りしましょう。

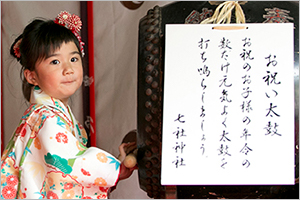

七五三詣期間中、お祝い太鼓を鋪設しております。お子様の年の数だけ打ち鳴らし、邪気を祓いましょう。

境内や舞殿で想い出の写真をたくさん撮って下さい。

碁盤の儀(ごばんのぎ)

皇室では、七五三にあたるものとして、碁盤から飛び降りるという儀式が行なわれています。

世界をしっかりと踏んで立ち、健やかに成長するようにとの願いを込めて、右手に扇、左手に山橘(藪柑子ーやぶこうじー)を持ち、碁盤の上から南の方角へ飛び降ります。

七五三詣期間中は碁盤を舗設しております。

七五三プラン(衣裳+着付+写真撮影)- 写真館 日曜舎

写真館・日曜舎「七五三詣プラン」は令和5年7月1日(土)19時から予約開始です。

七五三詣の、衣装・着付・写真のすべてがセットになったプランです。

令和5年の終日対応日は10月29日(日)・11月4日(土)・12日(日)・23日(木・祝)・26日(日)・12月2日(土)です。

※詳細・ご予約は日曜舎ホームページにて

七五三プラン(写真撮影+アルバム)- AMI PHOTO

七社神社境内でプロカメラマンの出張撮影で撮る七五三の記念写真と各種アルバムがセットになったプランです。

七五三の御祈祷時間に合わせて境内に来て撮影してくれるカメラマンをマッチング。

そこで撮影した記念写真でアルバムを制作します。

七五三についてよくある質問Q&A

- 七五三はいつごろお参りすればいいのですか?

- 古くは数え年(満年齢に誕生日前は2歳、誕生日後は1歳を加えた年齢)で祝い、旧暦の11月15日に行われていました。近年は10月の末頃から11月中にお参りされる方が多いです。

- 七五三の祈祷は予約をしないとダメですか?

- 11月前半の土曜日・日曜日はご予約無しでもお承りしております。年によって日にちが変わりますのでホームページなどでご確認下さい。

- 七五三は数え年でするのですか?満年齢ですか?

- 近年は満年齢でお参りされる方も多いです。

- 七五三の祈祷の時間はどのくらいかかりますか?

- 20分程度です。

- 七五三の着物を借りることはできますか?

- 写真館「日曜舎」と提携しております。「日曜舎」はレンタル衣装も扱っておりますので、直接ご相談下さい。

- 初穂料はのし袋に入れたほうがいいですか?

- 当社では初穂料を神前にお供えしておりますので、のし袋や封筒に入れてお持ち下さい。また、七五三詣の初穂料はお祝いのお子様お1人につき七千円からお気持ちお願いしております。

- 七五三の記念写真をお願いしたいのですが?

- 写真館「日曜舎」と提携しております。直接ご相談下さい

- 写真撮影は出来ますか?

- ご祈願の前後に、境内でご撮影下さい。舞殿(神楽殿)でも撮影頂けます。なお、祈願中や本殿内・控室では撮影をご遠慮頂いておりますので、ご了承下さい。

七五三の髪置・袴着・紐解とは

子供の成長を願うのはいつの時代も同じです。日本では昔から大切な子供の成長を願い、七五三の儀式を行ってきました。現代でも三歳、五歳、七歳と七五三を行う方は多くいます。七五三の儀式で「髪置(かみおき)・袴着(はかまぎ)・紐解(ひもとき)」というものを聞いたことがあるかと思います。ここではこの儀式についてご紹介します。

髪置(かみおき)

平安時代の頃、子供は男女に関係なく生まれてから一週間目に産毛を剃って坊主にし、三歳までは坊主にしていたと言います。これは生まれてすぐに髪を剃ることにより、健康な髪の毛になると信じられていたためです。

三歳になると初めて髪を伸ばし始め、もう赤ん坊ではない証とされました。この髪を伸ばし始める儀式が「髪置」の儀式の由来となっています。その儀式が形を変えて三歳の七五三の儀式となりました。この髪置の儀式も七五三と同様、大切な我が子の健康と健やかな成長を願い行われていました。

袴着(はかまぎ)

男の子が幼年期から少年期に変わる際の儀式で、五歳の男子の儀式とされています。名前のとおり袴をはかせる儀式ですが、平安時代には三歳の頃に行われていたと言います。また、男子だけでなく女子にも行われていた行事でした。その頃この袴着の儀式は公家が行っていたものですが、のちに武家も行うようになり庶民の間でも行われるようになります。そして江戸時代になり、袴着は五歳の男子が行う儀式として定着しました。

紐解(ひもとき)

女子の七五三の着物が三歳と七歳で異なるのはご存知でしょうか。女子は七歳になるまでは、紐付きの着物を身につけます。この紐を解き大人と同様の帯をつけるようになる儀式を「紐解」の儀式と言います。

昔はこの紐解の儀式を行う七歳という歳を、大人への第一歩を踏み出す歳としてお祝いしていました。この儀式を迎えることで社会から認められるとされていたのです。

千年飴の始まりと込められた意味

七五三はそれぞれの年齢に合わせた儀式を行っていきますが、七五三と聞いて思い出されるのが「千歳飴」です。幼少期のアルバムで袴や着物を身にまとい、千歳飴を持って写真に収まっている方も多いことでしょう。こちらでは、千歳飴にまつわる話をご紹介します。

千歳飴の始まり

印象に残りやすい千歳飴というネーミングは、元禄時代、飴屋の七兵衛が考案したとされています。江戸浅草の飴屋・七兵衛が、紅白の棒状の飴を長生きするように縁起を担ぎ「千年飴」と名付け、長い袋に入れて浅草寺で売り歩いたのが始まりだとされています。千年飴はその後、千歳飴と呼ばれるようになります。

千歳飴に込められた意味

千歳飴は長くて粘り強い飴のように、粘り強く健やかに育って欲しいという願いが込められています。そして、千歳飴を入れる長い袋には、健康と長寿を象徴する鶴亀や松竹梅が描かれ、子供の健康を願う縁起物として、七五三に定着していきます。

七五三はもともと武家の風習で、明治から大正にかけて全国に広がり始め、戦後、定着していきました。その背景には、戦後の日本は病気などによって子供の生存率が低かったことが影響していて、無事に成長したことへのお祝いと、神様への感謝の気持ちが込められています。

千歳飴の食べ方

長い千歳飴ですが、縁起物なので折ったり切ったりせずに、そのまま食べるのがいいという声もあります。ただ、本来縁起物はそれ自体が縁起の良いものです。そのため、折って食べても何ら問題はありません。「縁起を分かち合う」という意味も含めて、家族や周囲の人と一緒に食べ、ご先祖様に供えると供養になるとされています。

また、千歳飴を年の数だけ袋に入れ、お福分けとして近所の人に配る習慣もあります。

北区西ヶ原の七社神社で七五三参りを。南北線「西ヶ原駅」から徒歩2分、京浜東北線「王子駅」「上中里駅」から徒歩10分。ご祈願のご予約は、ご予約フォームまたはお電話で承っております。子供の成長を感謝し、健やかに育つことを願いましょう。

instagram

instagram